La régulation émotionelle

Les troubles relationnels

Les émotions nous positionnent dans nos attitudes et comportements selon notre niveau d'autonomie relationnelle qui correspond à notre capacité à être vrai et mesuré dans le respect de soi et des autres. Plus je suis librement en relation avec l'autre, plus je suis en relation avec moi et inversement.

Ce processus nécessite une adaptation et une recherche de ressources de sécurité d'un point de vue intrapersonnel et interpersonnel.

Il faut donc penser les troubles émotionnels sur un mode relationnel en fonction d'une :

- Déficience de base de l'autonomie relationnelle (vulnérabilité) en lien avec l'attachement dans l'enfance ;

- Perte (ultérieure) d'autonomie relationnelle en lien avec un vécu relationnel de vie délétère (psycho-traumatisme).

Ce qui donc transforme une émotion normale en une émotion pathologique source de conflit correspond bien souvent à des blessures émotionnelle infantiles non cicatrisées (lien d'attachement insécure) ou à un/des évènement(s) traumatique(s) subi(s) (accidents, deuils, maltraitances, violences ...) non résolu(s).

La Théorie polyvagale

Il existe aujourd'hui des études qui déterminent que la

régulation de l'état comportemental et émotionnel passe par le système

nerveux autonome qui établit un lien entre le cerveau et

l'organisme. Lorsque ce système fonctionne de façon optimale, il devient

possible de s'autoréguler. Ce processus inconscient est développé dans

la Théorie polyvagale.

Cette dernière explore de quelle manière le système nerveux intervient dans la connectivité et la régulation sociale. La sécurité et la confiance apparaissent alors être à la base d'une relation interpersonnelle. Pourtant, la capacité à évaluer le niveau de sécurité d'une relation n'est pas toujours facile à établir.

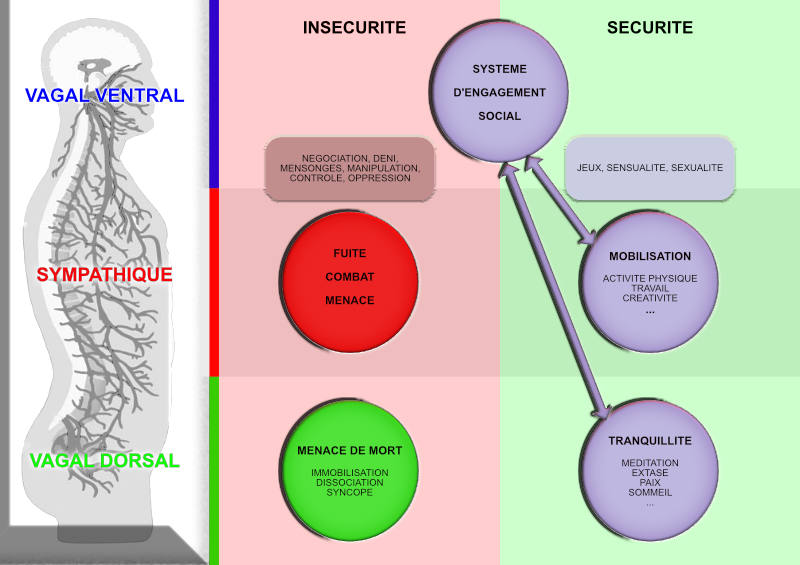

Le schéma suivant propose une rapide vue d'ensemble des 5 états de bases : engagement social, fuite/combat, figement / menace de mort, mobilisation, tranquillité.

La régulation vagale

Le corps apparaît être le support physique de notre réalité intérieure qui comme un reflet, crée ensuite la réalité extérieure dans laquelle nous évoluons chaque jour. Le corps réagit ainsi à nos pensée, croyances, souvenirs ou aux événements de notre vie par figement ou défigement sans même que nous en prenions conscience. Les figements sensoriels sont toutes ces rigidités corporelles, émotionnelles et mentales qui s'imposent à nous. Quand le corps est mal, la tête l'est aussi et vice versa. De fait, le système nerveux autonome, composé d'un accélérateur et d'un frein, régule notre métabolisme, nos fonctions vitales, nos rythmes biologiques, notre capacité à nous mettre en action et à nous reposer, notre capacité à sentir ce qui se passe en nous, nos émotions, ainsi que nos contacts avec les autres.

Notre neuroception identifie alors une situation ou une personne comme sûre ou comme dangereuse. En fonction de l'évaluation neuroceptive, nous activons des comportements prosociaux ou défensifs. Au cours de notre vie, et en particulier dans l'enfance, nous avons engrammé des expériences qui marquent de leur empreinte notre évaluation du risque.